子どもが落ち着きがない意外な原因

目次

「うちの子、なんでこんなに落ち着きがないの?」 じっと座っていられない、すぐ立ち上がる、集中が続かない……。

そんな子どもの行動に戸惑い、不安を感じているママは多いのではないでしょうか。

でも実は、それは“性格”や“しつけ”のせいではないかもしれません。

あまり知られていないのですが、「感覚の育ち」が関係している可能性があるのです。

この記事では、子どもが落ち着きがない原因のひとつとして注目される「感覚の発達」について、

そして家庭で簡単にできる遊びを通したサポート方法をご紹介します。

意外と知られていない?感覚には「7感」がある!

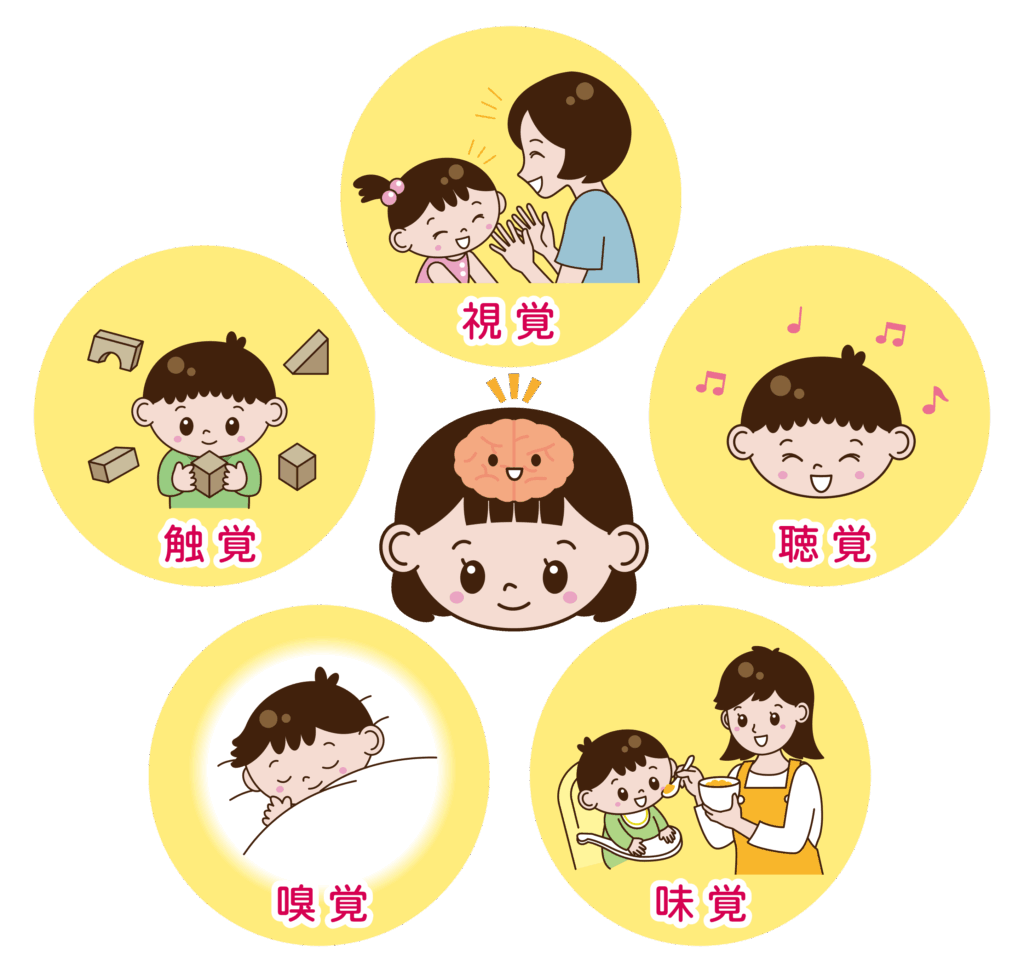

私たちがよく知っている「五感」

これらは、子どもの脳の成長に欠かせない大切な感覚です。

視覚(👀)

人の顔や動きを見ることで、社会性や表情の理解が育ちます。

聴覚(👂)

音楽や話し声を聞くことで、言葉の習得やリズム感が発達します。

触覚(🖐)

ものに触れたり、遊んだりすることで、手先の器用さや安心感が生まれます。

嗅覚(👃)

匂いを通じて、記憶や感情とつながりやすくなります。

味覚(👅)

さまざまな味を体験することで、食育や感覚の刺激にもつながります。

このように五感がバランスよく刺激されることで、子どもの脳はより健やかに育ちます。

しかしながら、それだけでは十分とは言えません。

感覚には、実はもう2つとても重要な感覚があるのです。

子どもが落ち着きがない原因?「前庭覚」と「固有覚」

子どもの成長に大切な感覚は、みんながよく知っている五感だけではありません。

体のバランスや動きを感じる「前庭覚」と「固有覚」という感覚も、とても大切です。

この2つの感覚を合わせて、最近は「7感」と呼ばれることもあります。

つまり、「見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わう」の五感に加えて、体の動きやバランスの感覚も大事だということです。

前庭覚とは?〜バランス感覚の土台〜

前庭覚とは、体の傾き・スピード・方向を感じ取る感覚のことです。

この感覚が未発達だと…

- よく転ぶ

- 椅子にじっと座っていられない

- ブランコやすべり台を怖がる

といった行動が見られることがあります。

固有覚とは?〜体の動きと力加減の感覚〜

筋肉や関節からの情報をもとに、体の動きや力加減を調整する感覚です。

しかし、うまく育っていないと…

例えば

- 力が強すぎたり、弱すぎたりする

- 動きがぎこちない

- 感情が不安定になりやすい

という傾向が出ることもあります。

イライラ・落ち着きのなさは「固有感覚不足」かも?

子どもが落ち着かなかったり、すぐにイライラしてしまうとき。

実はそれ、「固有感覚」が不足しているサインかもしれません。

では、どうしたらいいのでしょうか?

まずは、手のひらや腕に“圧”がかかるような遊びを取り入れてみましょう。

こんな遊びがおすすめ

感覚を育てるには、特別なことをする必要はありません。

日常の中でできる、こんなシンプルな遊びが効果的です。

- 粘土遊び

- クレヨンでのお絵描き

- 雑巾しぼり

- タオルやぬいぐるみをギュッとにぎる

こうした遊びは、体に適度な「深い圧」を与えてくれるため、子どもの心と脳が落ち着きやすくなります。

感覚を育てるには「遊び」がいちばん!

日々の中に、感覚刺激を自然に取り入れるには「遊び」が最適です。

そこで以下のような遊びを、意識して取り入れてみましょう。

前庭覚を育てる遊び

- ジャンプ遊び

- くるくる回転する遊び

- ブランコやトランポリン

- 滑り台

固有覚を育てる遊び

- 粘土やスライムでの遊び

- 雑巾しぼり、ハンカチをたたむ

- ギュッと抱きしめる(ハグ)

- 固めの食べ物をよく噛んで食べる

- 砂遊びや泥あそび

その他おすすめの感覚遊び

- ブロック遊び(組み立て、押し込む動作)

- お絵描きや塗り絵

- 洗濯物かごを運ぶなど、少し重い物を持つお手伝い

- センサリープレイ(感覚を刺激するあそび)

まとめ

困った行動の裏にある「感覚の未発達」に注目を

子どもが「落ち着きがない」「注意がそれやすい」「よく転ぶ」などの原因は、

もしかすると感覚の発達が十分でないことが原因かもしれません。

ですが、心配しすぎる必要はありません。

まずは、毎日の遊びの中で、少しずつ感覚を刺激することから始めてみましょう。

楽しみながら、子どもの脳と心の土台を育てることができますよ。

無理なく、日常の中で感覚を育てる遊びを取り入れていきましょう。